"Darf Architektur unflexibel sein?"

Ja! 50%

Nein! 50%

Als Le Corbusier den freien Grundriss als einen seiner „Fünf Punkte einer neuen Architektur“ postulierte, war der Begriff ein Synonym für die Befreiung von Konventionen und überkommenen Wohnvorstellungen. Ein freies Stützenraster statt fixer tragender Wände versprach eine Architektur, die sich ständig auf wechselnde Bedürfnisse anpassen ließ und offen für die Zukunft war.

Heute hat dieser Begriff viel von seiner einstigen Emphase verloren. Die Zukunft kam, wie so oft, anders als gedacht. Statt dem neuem Menschen sind wir mit einer Überzahl von Alten konfrontiert, die den wenigen neuen Menschen (unseren Kindern) bald schwer auf der Tasche liegen werden. Die klassische Familie ist immer weniger die Norm des zwischenmenschlichen Zusammenlebens, genauso wie feste Arbeitsverhältnisse heute immer mehr die Ausnahme von der neoliberalen Regel repräsentieren. Je unzuverlässiger die Wirklichkeit wird, umso mehr wächst der Druck auf die Architektur, architektonische Passepartouts für alle Eventualitäten zur Verfügung zu stellen. Ganz klammheimlich hat sich unterdessen der freie zum flexiblen Grundriss gewandelt, den Projektentwickler gern als „Asset-Faktor“ ihrer Immobilienportfolios preisen – ein entwaffnender Euphemismus für eine Architektur, die prophylaktisch so eigenschaftslos ist, dass sie auch schon während des Entwurfs umgenutzt werden kann, wenn schwankende Kapitalrenditequoten der geplanten Funktionen eine Umprogrammierung des Gebäudes für sinnvoll erscheinen lassen.

Aber natürlich sollen Gebäude auch nach ihrer Fertigstellung flexibel bleiben – sowohl im architektonischen wie im städtebaulichen Maßstab. Barrierefreie Baugruppen und Mehrgenerationenhäuser mit addierbaren Schotten oder beliebig miteinander zu verbindenden Räumen sollen das Gebaute an neue Lebensverhältnisse, hinzuziehende Eltern oder Pflegepersonal anpassen. Das Schlagwort „Nachhaltigkeit“ tut hier sein übriges, denn Flexibilität gilt als lebensverlängernde Frischzellenkur der gebauten Umwelt. Aber kann es den eierlegenden Wollmilchbau überhaupt geben? Und zu welchem Preis? Wie häufig ein flexibles Gebäude innerhalb seines Bestehens tatsächlich verändert wird, zeigen Wohnbauexperimente der 70er Jahre – nämlich kaum. Der Aufwand ist entweder zu groß oder der Bedarf nach Veränderung zu gering. Letzten Endes geht die gutgemeinte Antizipationsarchitektur zu Lasten der räumlichen Qualität und der Bedürfniserfüllung im Hier und Jetzt.

Dabei gäbe es doch Alternativen für das Abfedern des Unplanbaren. Eine wäre die charmante Übergröße, die Mies van der Rohe einst seinem Büronachbarn Hugo Häring mit Blick auf seine organisch-funktionalistischen Grundrisse ans Herz legte: „Menschenskind, mach doch die Bude groß genug, dann kannst du hin- und herlaufen und nicht nur in einer vorgezeichneten Bewegung.“ (Nachzuhören hier) Eine andere Alternative bestände darin, ein differenziertes Angebot unterschiedlichster Wohnungstypen innerhalb eines Gebäudes anzubieten, wie zum Beispiel beim der Wohn- und Geschäftsüberbauung „James“ in Zürich von Gmür & Geschwentner Architekten. Und last but not least gibt es noch das Prinzip Umbau: Man ändert ein Haus dann, wenn der Bedarf sich wandelt. Stewart Brand hat das in seinem Buch „How buildings learn“ und der gleichnamigen BBC-Fernsehserie gut dargelegt. Die Frage muss also erlaubt sein: Darf Architektur unflexibel sein?

Ja ...

Jein ...

Nein ...

Ja ...

Ja ...

Nein ...

Ja ...

Ja ...

Jein ...

Nein ...

Ja ...

Nein ...

Jein ...

... fragen Sie doch nur Ihren Bauherrn! Aber im Ernst, interessant an der Frage ist die Art, wie sie gestellt ist: als wäre es wirklich möglich, Architektur apriori unflexibel zu denken oder das Konzept der Flexibilität in der Architektur unabhängig von kollektiven wie subjektiven Erfahrungen zu betrachten.

Zudem eröffnet die allgemeine Verwendung des Begriffs Architektur gleich zwei Richtungen der Betrachtung. Zum einen aus der Perspektive derer, die alltäglich im Sinne der gebauten Umwelt mit Architektur und deren Bedingungen konfrontiert sind, auch Nutzer_Innen genannt. Zum anderen aus dem Blickwinkel der Profession Architektur.

Die Berücksichtigung beider Perspektiven ist beim Versuch, auf diese Frage eine Antwort zu finden, von entscheidender Bedeutung. Denn es ist auffällig, dass die Absichten der Architekten von den Nutzer_innen oft nicht geteilt und oft sogar gegenteilig interpretiert werden. Diese komplexe Kommunikation wollen wir anhand von drei kurzen Geschichten zur Architektur und ihrer Fähigkeit zur Unflexibilität erläutern:

Ja?

Eines der ersten realisierten Wohnbauexperimente Le Corbusiers, ist das Quartier Frugès in Pessac bei Bordeaux. Henri Frugès, ein Fabrikant für Verpackungen von Zuckerwürfeln, hat 1924 diese Siedlung für seine Arbeiter errichten lassen, um sie an einen Ort zu binden und so seine Arbeitskräfte und sein Werk vor saisonalen Wanderungen zu bewahren. Le Corbusier entwarf mehrere kombinierbare Hausmodule auf der Basis eines 5x5 Meter Rasters.

Die Geschichte der Transformation der Bauten im Laufe der Zeit hat Philippe Boudon in seiner berühmten sozio-architektonischen Studie eindrücklich dokumentiert (Titel der deutschen Bauwelt Fundamente Ausgabe "Die Siedlung Pessac - 40 Jahre Wohnen à Le Corbusier"). Von grundsätzlichem Interesse sind hier die vielschichtigen, in Interviews und Befragungen in ihrer Komplexität herausgearbeiteten Beweggründe für die massiven Umbauten der Gebäude durch deren Bewohner. Tradierte Muster spielen eine Rolle, man orientiert sich am lokalen Haustyp der échoppes; und auch ganz pragmatische Überlegungen (Anbauten, Einbauten etc.). Enorm auffällig sind allerdings die rein formalen Veränderungen der Fassade und insbesondere der Dächer.

Man nannte das Gebäudeensemble im Volksmund "Rigolarium" (Lachnummer) und "Frugès' Zuckerwürfel" - klar. Weit weniger witzig ist, dass man den Häusern (weiß, Flachdach) einen arabischen bzw. marokkanischen Einschlag attestierte. Eine entscheidende Triebfeder für die Umbauten (Bandfenster werden zu Lochfassaden, Flachdächer erhalten Giebel, Accessoires wie Blumenkästen kommen zum Einsatz) war, dass sich die Bewohner stigmatisiert fühlten und als Gefangene der Architektur (unfreiwillig).

Das Bauprinzip Le Corbusiers ermöglicht vielfältige Formen der Veränderung und Aneignung. Dieses Potential zu nutzen, wirft aber ironischerweise bis heute irritierte Fragen auf. Darf man das überhaupt - ist die Architektur hier gescheitert? Heute sind neue Leute in die Häuser von Pessac gezogen. Darunter viele Architekturadepten, die die Werke Le Corbusiers schätzen und verehren. Und wieder wird umgebaut oder besser gesagt zurückgebaut - design freeze Denkmal (freiwillig). Diese Geschichte beginnt mit einem System, das alles erlaubt und erlebt ein Phase in der alles getan wird, um diese Freiheit zu bändigen, um dann das Ganze endlich zum möglichst nicht anzutastenden Werk zu erklären.

Vielleicht ist Umbauen in unseren Breiten einfach eine rein bildfixierte Kulturtechnik.

Le Corbusier, Cité Fruges, Pessac. Foto von 2002. ©Ilka & Andreas Ruby/textbild.

Le Corbusier, Cité Fruges, Pessac. Foto von 2002. ©Ilka & Andreas Ruby/textbild.

Jein?

Wir haben ein Geländer, einen kreisrunden Stahlring, mitten in einen Raum gestellt, der programmatisch offen und für alles Mögliche nutzbar sein sollte. Das Goethe-Institut in New York veranstaltet hier (immer noch) Lesungen, Ausstellungen, Performances, Seminare uvm. Der Entwurf wurde kontrovers diskutiert (unmöglich), aber unserem Argument, dass gerade diese Obstruktion des Raumes dazu beitragen würde, Aneignungen und Transformationen produktiv zu befördern und den Veranstaltungsraum sowie die Kultureinrichtung selbst immer wieder zu hinterfragen, wurde gefolgt. Der Ring wurde realisiert - nicht ohne eine Mahnung seitens der Leitung des Instituts, die ihr OK gegeben hatte und nicht ohne ihren Funktionalitätsbegriff zu hinterfragen:

"Ich gebe Ihnen drei Monate. Wenn der Ring dann nicht funktioniert, lassen wir ihn entfernen."

ifau & Jesko Fezer, Steel Ring, Goethe-institut Wyoming Building, New York, 2009. ©ifau

Nein?

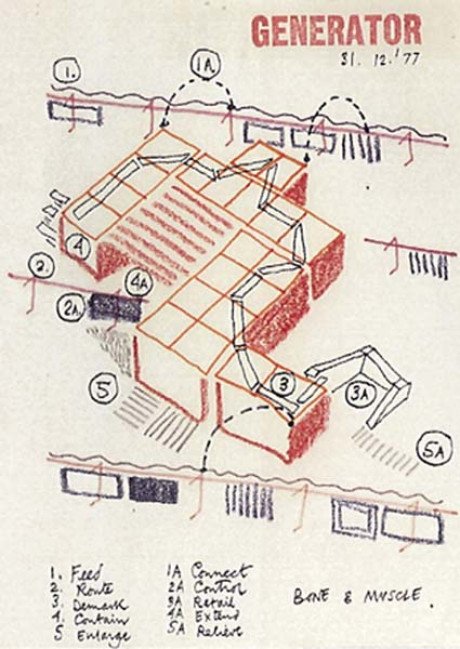

Der britische Architekt Cedric Price untersuchte in den 1970er Jahren Möglichkeiten einer lern- und anpassungsfähigen Architektur. Von Firmenchef Howard Gilman beauftragt, für die Gilman Paper Corporation auf dem waldbestandenen Firmenglände in Florida ein Künstlerhaus zu entwerfen, entwickelte er eine flexible Architektur mit temporären Raumgefügen. Das Projekt „The Generator“ wurde bewußt ohne spezifisches Programm, aber mit dem Ziel einer permanten Veränderbarkeit entworfen.

Dieses gedanklich wie technologisch vielschichtige Projekt, das Price vor allem anhand von Diagrammen und einer Vielzahl von Szenarien entwickelte, bestand im Wesentlichen aus einem System würfelartiger Raumeinheiten, die bewegt und mit anderen oder mit zusätzlichen Einheiten geschaltet werden konnten, um je nach Bedarf temporäre Räume für Workshops, Aufführungen, Unterkünfte oder einfach nur zur Erholung im Wald zu erzeugen.

Über die Bedienung eines Automaten sollten Besucher je nach Bedarf jede der 150 klimatisierten, 4 x 4 m großen Raumeinheiten steuern und zu einer räumlichen Struktur kombinieren können. Der Automat sollte die Besucher animieren, den Entwurf ständig zu ändern und zu verbessern. Für den Fall, dass die Änderungen am bestehenden Raumgefüge stagnierten, war der Automat so programmiert, eigenständig Veränderungen und Umbauten vorzunehmen. Die grundlegenden Idee des “Generators“ sind räumliche Variabilität und künstlerische Freiheit.

Das äußerst komplizierte Vorhaben von Cedric Price, eine soziotechnische Umgebung bereitzustellen, die künstlerisches Handeln fördern sollte, wurde nie gebaut.

Cedric Price, The Generator, White Oak, Florida, 1976-1979 (unrealisiert). Zeichnung 1977.

ifau (Institut für angewandte Urbanistik) ist im Kern eine Architektengruppe und seit 1998 in verschiedenen interdisziplinären Konstellationen tätig. Das Arbeitsspektrum umfasst städtebauliche und architektonische Entwürfe, Realisierungen, Forschungsprojekte, sowie Installationen und Aktionen im urbanen Kontext. ifau untersucht die Möglichkeiten einer direkten Übersetzung urbaner Realität, Differenz und Vielfalt in den Entwurf von Architektur und Stadtraum. Grundlage aller Projekte ist es, kontextimmanente Prozesse als Verhandlungsräume in den Entwurf einzuschreiben. Flexibilität und Spezifität sind Merkmale der so entwickelten Modelle. Der Entwurf gewinnt Form in Verhandlung oder ist Form für Verhandlung. Er enthält so einen Mehrwert der seinen Gebrauchswert im Alltag bestimmt und steigert. ifau sind Christoph Heinemann, Susanne Heiss, Christoph Schmidt. http://www.ifau.berlin.heimat.de

3

1

0