"Ist es harmlos, historisierend zu bauen?"

Ja! 52%

Nein! 48%

J. Michael Birn, "A Question of Lust - Der Berliner Lustgarten", 2007

Rekonstruktion und historisierendes Bauen sind diskursive Dauerbrenner, die nicht nur auf dem BKULT Weihnachtswunschzettel auftauchten. Auch in Berlin kochen diese Themen aktuell wieder hoch. Neben der nicht enden wollenden Diskussion um den Wiederaufbau des Berliner Schloss, dessen Grundstein im Juni gelegt werden soll, ist eine neue Debatte um Berlins gesamte „historische“ Mitte entbrannt. Für die meisten Architekten ist diese Debatte ein rotes Tuch. Lernen Architekturstudenten doch bereits im ersten Semester, sollten sie auf den Gedanken kommen, romanische Rundbogenfenster zu zeichnen oder eine italienische Plaza zu imitieren, dass man das Alte nicht kopieren darf und jede Gesellschaft die ihrer Gegenwart entsprechende Ausdrucksform finden muss.

Manche bezweifeln, ob dieses Mantra der Moderne noch gültig ist. Sie halten dagegen, dass sich die tabula rasa beim Wiederaufbau der deutschen Städte doch allzu oft als Irrweg erwiesen habe. Sind wir heute, nach dem vielbeschworenen Ende der Ideologien, nicht reif genug, unterschiedliche Identitätskonstruktionen auszuhalten? Sind ein paar wiederaufgebaute Schlösser und rekonstruierte Altstädte nicht also eher harmlos und im Interesse gesellschaftlicher Einheit sogar gut?

Auffällig ist der Graben zwischen den Architekten und der (gefühlten) Mehrheit der Bürger, also derjenigen, für die gebaut wird. Während die meisten Architekten sich bemühen, zeitgenössisch zu bauen, sind Neubauten im historisierenden Stil krachende Kassenschlager. Anstatt Leerstand gibt es Wartelisten. So sprach sich in Frankfurt ein Großteil der Bürgerschaft für eine Rekonstruktion des Hühnermarkts mit detailgetreuen Fassaden aus. Man ist sich einig: Das baukulturelle Erbe soll geschützt, erhalten und notfalls eben wieder aufgebaut werden, um die Identität unserer Städte zu bewahren – oder überhaupt erst wieder herzustellen. Moderner Architektur traut man dieses identitätsstiftende Potenzial kaum mehr zu. Entsprechend wird bereits seit einigen Jahren mehr und mehr „Altes“ wieder rekonstruiert oder gar neu aufgelegt.

Doch reichen Bürgerwille und Vermarktbarkeit als Legitimation für historisierendes Bauen aus? Und was genau ist aber der „Bürgerwille“? Anita Blasberg beschreibt in ihrem ZEIT-Artikel „Die schon wieder“ die Überalterung der deutschen Gesellschaft und wie die mächtige „Babyboomer-Generation“ (in Deutschland sind das die zwischen 1955 und 1969 Geborenen) durch ihre schiere Masse gesellschaftliche Positionen und Wertbilder auf Jahrzehnte besetzt. Was macht das mit einer Gesellschaft, fragt Blasberg, wenn die Generation der unter 45Jährigen bei der Produktion von Gesellschaft dauerhaft aufs Abstellgleis gesetzt wird? Und was macht das mit unseren Städten und Häusern? Ist die Sehnsucht nach dem Alten am Ende eine Sehnsucht der Alten? Zumindest gehören diejenigen, die überwiegend bestimmen, was, wo und wie gebaut wird, dieser „Babyboomer-Generationen“ an. Die meist älteren Befürworter einer historisierenden Architektur formieren sich mit Macht und machen ihr Geld und ihren Einfluss geltend, um ihre Überzeugungen in der Öffentlichkeit durchzusetzen. Von den Jüngeren hört man dagegen immer weniger. Tolerieren sie also den historisierenden Trend im Sinne eines postmodern-permissiven „Anything goes“ oder sind sie demographisch bereits derartig in der Diaspora, dass ihre Vorschläge zur Gestaltung unserer Gesellschaft schlicht nicht mehr an die Oberfläche des Diskurses dringen?

Genau diese „Jüngeren“ werden sich aber mit den Konsequenzen jener gesellschaftlichen Entscheidungen auseinander setzen müssen, die andere heute für sie treffen. Sie werden zukünftig möglicherweise in Städten leben, in denen die Spuren der (Nachkriegs-)Moderne getilgt und durch rekonstruierte Strukturen einer urbanen Vorgeschichte ersetzt wurden, ohne Raum zu lassen für zeitgenössische Ideen und Bedürfnisse. Sie werden möglicherweise in Häusern wohnen, die vollkommen auf die Kleinfamilie ausgerichtet sind, obwohl dieses Modell schon heute nicht mehr die gesellschaftliche Realität widerspiegelt. Geht mit der demografischen Überalterung also auch eine kulturelle Überalterung unserer Gesellschaft einher? Ist es also wirklich harmlos, historisierend zu bauen?

Ja ...

Ja ...

Ja ...

Ja ...

Ja ...

Ja ...

Ja ...

Jein ...

Jein ...

Nein ...

Nein ...

Jein ...

Nein ...

Ja ...

Ja ...

Jein ...

Nein ...

Jein ...

Nein ...

Nein ...

Nein ...

Ja ...

Ja ...

Nein ...

Ja ...

Nein ...

Nein ...

Jein ...

Nein ...

Nein ...

Nein ...

Ja ...

Nein ...

Jein ...

Nein ...

Nein ...

Ja ...

Ja ...

Was ist gegen das Kopieren zu sagen? Wie könnte es jemals einer Gesellschaft gelingen, eine ihrer Gegenwart entsprechende Ausdrucksform zu finden, ohne aus der Vergangenheit zu schöpfen? Eine autarke Ausdrucksform ohne Vergangenheitsbezug und folglich ohne Botschaft für die Nachkommenden? Denn diese dürften sich konsequenterweise auf jene auch nicht berufen. Wie hätten Architekturen und deren Abbilder sich in der Vergangenheit je „evolutionieren“ können, wenn sie nicht unablässig durch die einfältigen Alten - in Ermangelung visionärer Schaffenskraft, binnen einer Generationsspanne zum Kopieren verurteilt - in ihrer Qualität und Ausdrucksform vorangetrieben wurden? Wie hätte Baukultur denn überhaupt erst entstehen können, wenn man sich schämte, das Althergebrachte zu kopieren?

Ist denn die Definition des „Alten“ wohlmöglich schon derart durch die um sich greifende Demenz geprägt, dass Alter mit Krankheit gleichgesetzt wird? Nun repräsentiere ich genau den als schuldig befundenen Babyboomer, gehöre also schon zu den Kranken mit einem kranken Weltbild und beraube die Jungen ihrer Entfaltungsfreiheit. Dabei dachte ich – zumindest meinen Kindern – ein Vorbild sein zu können, zum Nachahmen einladend.

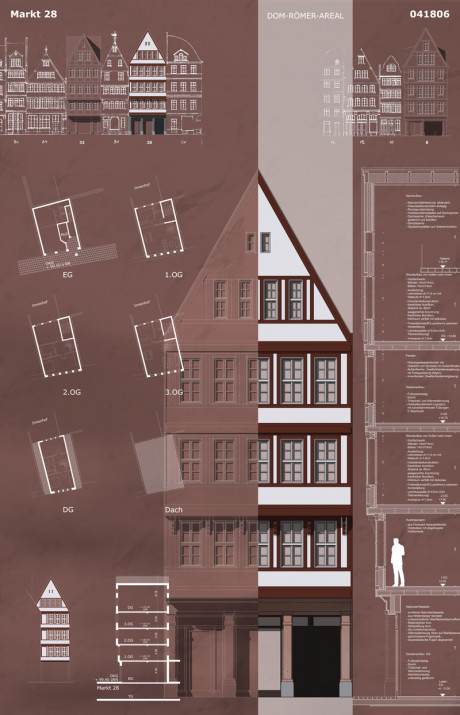

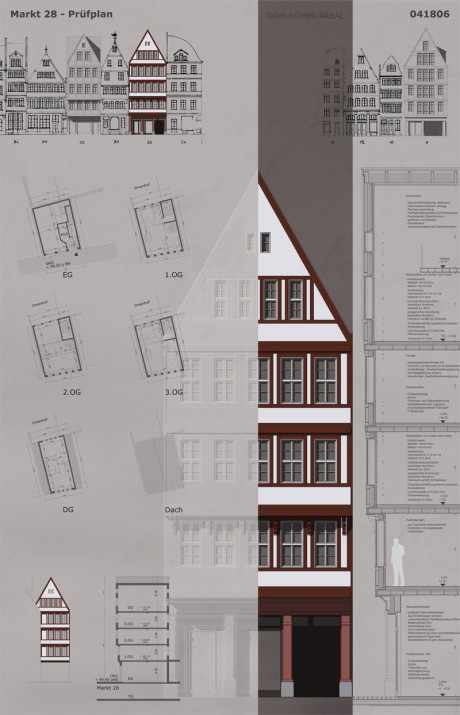

Das, was ich persönlich und professionell beitragen kann, speist sich jedenfalls aus der Überzeugung, dass sich bewährte Vor-Bilder besser zur Umsetzung eignen als unausgereifte Visionen. Dabei versuche ich undogmatisch zu bleiben. Bei meinem Wettbewerbsbeitrag zur Rekonstruktion der Frankfurter Altstadt (leider nur eine Anerkennung) habe ich die Qualitäten des Fachwerkbaues - inklusive Lehmausfachung und Kastenfenstern - für das Null-Energie-Haus thematisiert. Ich habe inhaltlich wie äußerlich die zeitlose Modernität dieser allerdeutschesten Konstruktion herausgearbeitet.

Heute verstaubt aber genau dieses Wissen in antiquierten Bildbänden obwohl es uns gerade in aktuellen Fragen weiterbringen könnte. Es taugt der Lehre weder als Hard-, geschweige denn als Software. Dies macht es dem Lehrenden ungemein leicht, sich dem Vergleich mit bewertbar Vergangenem zu entziehen. Frisch und frei visioniert er in die Gegenwart hinein. Als Vorgabe für eine nicht zurückblickende Zukunft brauchen sich seine Ideen ja auch nicht zu bewähren. Die meisten Architekten bemühen sich sogar, zeitgenössisch zu bauen! Und sie machen das natürlich ohne zu kopieren. Ja sogar ohne sich umzusehen - schon gar nicht nach hinten. Sondern immer voraus, auf den Flatscreen, was für die inflationäre Vermehrung weltweit immer gleicher Motive sorgt. Diese Bilderflut fürwahr ist nicht harmlos.

Christoph Kohl, geboren 1961 in Bozen, Südtriol, studierte Architektur an der TU Innsbruck, TU Wien und diplomierte am IUAV Venedig. Ab 1989 arbeitet er bei Rob Krier in Wien und ab 1993 in einem gemeinsam Büro in Berlin. Seit 2010 ist er freischaffend als Christoph Kohl | KK architects urbanism·architecture·landscape mit Sitz in Berlin tätig.

Wettbewerbsbeitrag zur Frankfurter Altstadt

1

1

0