Causa Cardillo: "Geht’s noch ohne Hochstapelei?"

Ja! 50%

Nein! 50%

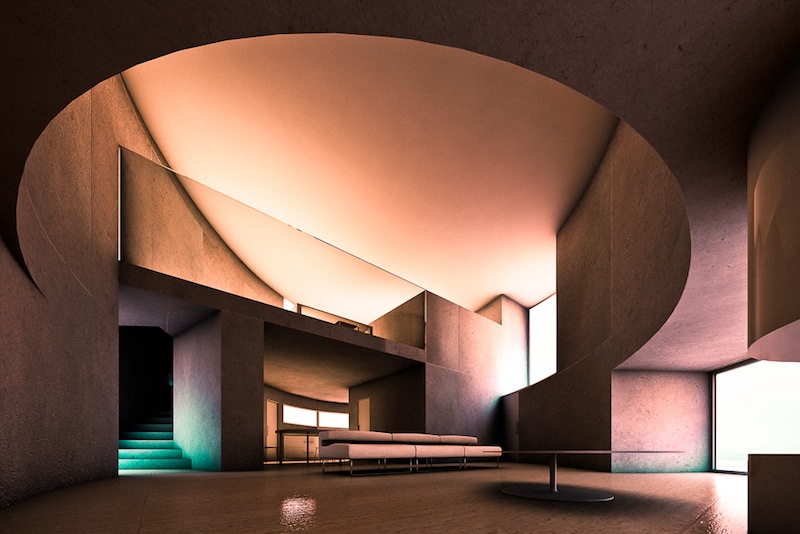

Ellipse 1501 House, Antonino Cardillo architect 2007

2010 hat die Zeitschrift H.O.M.E. im Rahmen eines 11-seitigen Berichts ein Wohnhaus eines jungen italienischen Architekten in Spanien veröffentlicht. Entwurfsverfasser und Fotograf ist darin Antonino Cardillo, ein 37 Jahre alter römischer Architekt, der zuvor außerdem in der Zeitschrift Wallpaper zu einem der 30 wichtigsten jungen Architekten gekürt worden war. Er hatte zahlreiche Medien erfolgreich mit seinen Entwürfen versorgt, wie die umfangreiche Liste der Veröffentlichungen auf seiner Website zeigt. Jedoch handelte es sich bei den Abbildungen um perfekte photorealistische Animationen. Im Mai hat der Wiener Falter mit „Schöner Klonen“ (Peter Reischer) dann den großen Bluff thematisiert. Im August griff der Spiegel die Story auf und konfrontierte Cardillo direkt mit den Täuschungsvorwürfen. Weitere Presseartikel sowie Diskussionen im Netz folgten. Besprochen wurde Cardillo dabei in der Regel immer nur als Person – als Felix Krull (Spiegel) oder „Meister der Illusionen“ (NZZ) – nie jedoch als System.

Dabei hält Cardillo, der alle diese Presseberichte akribisch auf seiner Website aufführt, den Architekturmedien doch nur den Spiegel vor und verweist auf ein grundlegendes Problem: Wie sollen junge Architekten an einen Bauherren geraten, ohne vorher veröffentlicht zu haben? Solange aber noch nichts Gebautes vorzuweisen ist, ist auch keine Veröffentlichung in Sicht. Ein Teufelskreis, der nur mit geschickter Hochstapelei oder – professionell formuliert – mit PR-Talent durchbrochen werden kann. Dabei kommt dem tektonischen Präkariat um Cardillo & Co eine denkwürdige Schizophrenie der Architekturpresse zu Pass: Während die meisten Zeitschriften heute nur noch realisierte Projekte veröffentlichen wollen, halten sie eine Originalberichterstattung immer öfter für überflüssig. Statt Autoren dafür zu bezahlen, sich die Gebäude anzuschauen, um sie auch aus der eigenen Erfahrung authentisch besprechen zu können, fabrizieren viele Redaktionen Artikel rein aus Pressemeldungen der Architekten und dem von ihnen mitgelieferten Bildmaterial. Aber weil Fotografen heute oft nicht mehr analog fotografieren, ist ihr Produkt genauso digital wie die Renderdatei eines Architekten.

Und genau diese Sollbruchstelle zwischen realer Repräsentation und virtueller Antizipation von Architektur hat sich Cardillo zunutze gemacht. Eine weitere Variante des Profi-Bluffs ist die Methode, sich mit all seinen Freunden unter einem Label zusammen zu schliessen, sämtliche (Studien-)Projekte auf eine Website zu stellen und sich so als global-Player zu präsentieren. Selbstverständlich gehörte es immer schon zum Geschäft der Architekten, sich als größer darzustellen, als man ist. Gebäude wie der Flughafen Tegel oder das Fernsehstudio VPRO wären sonst nie gebaut worden, und die betreffenden Architekturbüros hätten womöglich eine ganz andere Entwicklung genommen. Doch macht die Causa Cardillo deutlich, dass sich die Situation verschärft hat: Welche Umstände zwingen heute Architekten dazu, sich ein derart aufwändiges Blendwerk aufzubauen? Sollte Cardillio etwa gar als Branchen-Märtyrer der jungen Generation gefeiert anstatt als armer Lügenbaron gescholten werden? Ist seine Data Morgana letztlich nicht einfach nur Notwehr angesichts der weitestgehend chancenlosen Berufssituation junger Architekten? Professioneller Ungehorsam als legitime Überlebenstaktik? In einem Wort: Geht’s noch ohne Hochstapelei?

PS: Die Redaktion hatten auch Antonino Cardillo eingeladen, sich hier mit einem Statement zu äußern. Er hat dies aber freundlich abgelehnt, da er die Diskussion nicht weiter beeinflussen möchte.

Jein ...

Nein ...

Ja ...

Ja ...

Jein ...

Ja ...

Ja ...

„There are no shortcuts to any place worth going“, Beverly Sills

(Es gibt keine Abkürzungen um lohnenswerte Orte zu erreichen)

Ja, es geht auch ohne Hochstapelei.

Die Akquise durch die Presse, also das Erwirken einer Reputation aus dem Publikum, ist nicht der einzige Weg zur Kundengewinnung, wie Antonino Cardillo Glauben macht. Dieser „Ritterschlag durch die Öffentlichkeit“ ist zudem nicht zwangsläufig nur wenigen vorbehalten, sondern steht auch den Jungen immer mehr offen. Die Causa Cardillo ist eine Geschichte von der Suggestion des gebauten Projektes, vom Schein langwierig erlernter Berufserfahrung, und das geht weit über die Platzierung eines talentierten Entwurfs in der Öffentlichkeit hinaus. Publikum und Reputation sind wichtige Bestandteile der Außenwirkung, sie sollten aber nicht die Grundmotivation des eigenen Schaffens darstellen.

Die Kunst des architektonischen Berufseinstiegs besteht darin, das Vertrauen eines Bauherrn zu gewinnen, ohne die eigene Vertrauenswürdigkeit im Bauen jemals unter Beweis gestellt zu haben. Antonino Cardillo beraubt sich durch seinen fotorealistischen Bluff des Glücksmoments, eben dies geschafft zu haben. Der Reifeprozess einer Firma, eines Werkes oder eines Menschen findet ausserhalb des Rampenlichts statt. „Early and unearned respect corrupts the soul“, sagte immer einer unserer Lieblingsprofessoren, Coy Howard.

Durch die Causa Cardillo wird zwar eine fragwürdige Verwertungskette architektonischer Meldungen deutlich, welche kritisch zu betrachten ist. Die fehlende journalistische Kontrolle rechtfertigt aber nicht den systematischen Betrug. Die eigenen Verfehlungen mögen im Zusammenhang mit äußeren Umständen stehen, die Verantwortung für sein Handeln trägt man aber immer selbst.

Zu den ästhetischen Fragen, die der Fall aufwirft, lässt sich grundsätzlich feststellen, dass die Idealisierung des architektonischen Moments Einzug in das Bild erhalten hat. Die Möglichkeiten der Technik aufgrund ihrer Gelegenheit zur Manipulation zu diskreditieren wäre hingegen falsch: Software und Computer haben inzwischen gestalterische Potenziale antizipiert, die die Architektur in vielerlei Hinsicht bereichert haben. Die Werkzeuge der Architekten trifft keine Schuld. Was letztendlich bleibt, ist die Einsicht, dass wirklich Gebautes nicht bluffen kann – der Selektionsprozess der Zeit wird darüber entscheiden, ob es bleiben darf oder nicht.

Lars Krückeberg, Wolfram Putz und Thomas Willemeit haben 1998 in Los Angeles das Architekturlabel GRAFT gegründet. Schwerpunkte sind Architektur, Städtebau, Design, Musik und „the pursuit of happiness“. Mittlerweile agiert das Label weltweit mit über Einhundert Mitarbeitern und weiteren Standorten in Berlin und Peking.

11

61

0